肝試し:百物語の世界

妖怪

葛飾北斎

暑い夏の夜に集まって行われる百物語は、日本古来の怪談会です。百本の蝋燭を立て、百の怖い話をして雰囲気を楽しみます。その起源は不明ですが、鎌倉時代から江戸時代までは武家の肝試しとして行われていたようです。百物語がブームになったのは、延宝5(1677)年に『諸国百物語』という怪談本が刊行され、武家・町人の身分を問わず読まれるようになってからです。

この頃から、皆で座敷に集い、雰囲気を味わう娯楽へと変化していきました。そして、このブームに乗じて物語に登場する化け物が錦絵に描かれるようになります。

葛飾北斎の百物語

天保年間初め頃、葛飾北斎が百物語を「為一」の落款で作成しています。百物語とありますが、実際は5点で中断したようです。では北斎の独創的な百物語の世界を紹介してみましょう。(ここに掲載しているのは天保年間のものではなく、明治時代の再版です)

歌舞伎で有名な「番町皿屋敷」のお菊さんの幽霊です。井戸から蛇のように長く伸びた首は、七枚の皿からできています。歌舞伎ではお菊さんは若い女性ですが、北斎は垂目のおばあさんとして描いています。

窓から顔を出し角を生やした般若の口には血がつき、微笑んでいます。そして手には子どもの生首を持っています。この画は鬼子母神を描いたもの、長野県の伝承「笑般若」によるもの等の説がありますが、詳細は不明です。

歌舞伎怪談「東海道四谷怪談」を描いたものです。お岩さんの顔が腫れあがった様子を、破れ提灯と一体化して描いています。歌舞伎の場面、提灯からお岩さんの亡霊が飛び出す「提灯抜け」を、北斎が独特の感性で描いています。

小幡小平二が、妻の密通相手左九郎に殺害され、安積沼に投げ込まれて幽霊となってつきまとう、山東京伝の「復讐奇談安積沼」を題材にしています。幽霊となった小平二が、蚊帳の外から寝ている二人を見つめている様子を描いています。

位牌と供物の描かれたなんとも不思議な錦絵です。位牌の戒名「茂問爺院」は、化物の総称です。水入れの卍は、北斎の筆名に用いられていることから、北斎自身の位牌かもしれません。静物画のような世界に凝縮された画自体が「しうねん」(執念)なのでしょうか。

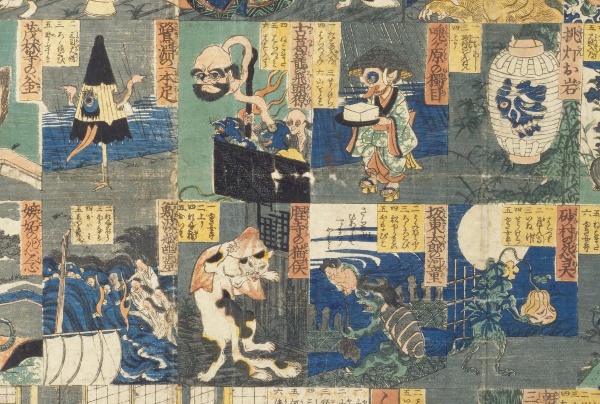

月岡芳年の百物語

慶応元(1865)年に月岡芳年が「和漢百物語」を刊行しました。「和漢百物語」は日本や中国等の怪奇的な物語を題材とした怪談集です。では少し紹介しましょう。

山東京伝作「善知鳥安方忠義伝」を典拠として作成されました。平将門の政庁だった廃屋、相馬の古内裏に潜む遺児の良門と滝夜叉姫が、大宅太郎光圀の潜入を知り、夜叉姫が妖術を使って骸骨達を出現させた場面を描いています。

おとぎ話の「舌切雀」の最後の場面です。欲張りなお婆さんが雀から大きな葛篭を受け取り、葛を開けるとその中身は財宝ではなく、妖怪だったというお話です。ちょうど妖怪が飛び出してきたところが描かれています。

歌舞伎「箱根霊験躄仇討」を題材としています。躄の勝五郎の妻が殺害され、その亡霊が滝に打たれながら、夫の足の快癒と仇討ちを祈願する話です。勝五郎に仕えた筆助が、亡霊になった勝五郎の妻と対面している場面を描いています。

インドの伝説上の王である斑足王の后、華陽夫人の正体は、実は邪悪な金毛九尾の狐で、2回目の転生をして王后として夫をたぶらかし亡国の運命となった説話です。王后は千人の首を刎ねたと伝えられ、左手に生首を持ち、槍に突き刺さった生首を見つめる妖艶な姿を描いています。

「水滸伝」の登場人物、梁山泊の軍師にして風を起こし雨を呼ぶ使い手の入雲龍公孫勝を描いたものです。風雨の中で水しぶきの下から現れた龍を描いています。

今回は錦絵に描かれた百物語を紹介しましたが、百物語は怪談会を行うために怪談話がまとめられ、近世怪異小説という分野を形成していきます。明治に入って、泉鏡花「吉原新話」、森鴎外「百物語」、岡本綺堂「百物語」、畑耕一「怪談」等の文学作品や三遊亭円朝による怪談会の開催等、百物語は風流人の間に受け継がれていきました。

江戸時代に「諸国百物語」が出版されて350年近くになりますが、今でも百物語で語られるような幽霊話や怪異現象のうわさはすたれることはありません。

冒頭画像の出典

参考文献

こちらもご覧ください

妖怪

葛飾北斎