雛市と雛祭り

歳時記

3月3日は、五節句の1つであった上巳の節句です。この時期には桃の花が咲くので、「桃の節句」とも呼ばれています。発祥の中国では、この日に水辺で身を清め、宴会を催し厄難を祓う風習がありました。日本では中国の節句行事の習慣と、日本古来の禊祓の風習や人形を流す風習が入り混じって独自の節句が生まれました。現在の雛人形はこの人形が源流と思われます。

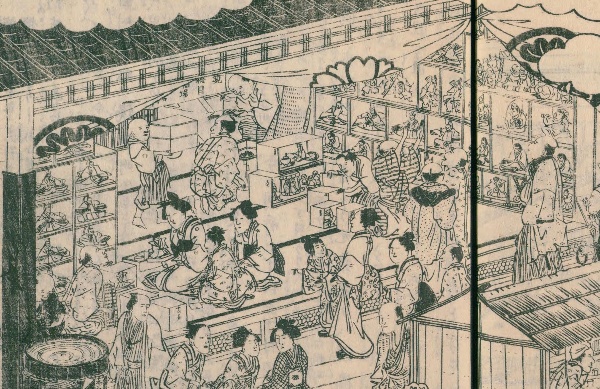

最初は貴族の祭りであった雛祭りは、江戸時代初期には京都から江戸に広がり、中期になると雛祭りの前に町に雛市が立つようになりました。雛市の中では日本橋十軒店が有名で、『江戸名所図会』や『画本東都遊』にも人々が人形を求めている様子が描かれています。

江戸後期になると、雛人形飾りも豪華になっていきます。内裏雛のほかに官女や五人囃子などが増え、飾る壇も増加していきました。

明治時代に入ると、五節句の廃止により、雛祭りも一時期影をひそめたようになりましたが、明治半ばには復活します。明治27(1894)年の『風俗画報』の中には十軒店の雛市の様子が描かれています。また、三越や白木屋などの百貨店でも雛人形が大々的に売り出されるようになりました。

雛市で人形を買い求め、家で雛人形を飾って節句の準備をして祝う習慣は、形を少しずつ変えながらも続いています。

参考文献

こちらもご覧ください

歳時記