江戸期以前日本出版文化史年表

| 時代 | 出版物 | 出版者・出版業 | ||

| 年代 | 書名 | 当館請求記号 | ||

| 和銅3年(710)

〔奈良〕 |

||||

| 神護景雲4年(770) | WA3-1 | |||

| 延暦13年(794)

〔平安〕 |

||||

|

10~12世紀 |

||||

| [平安時代末期] | 最古の摺仏の遺品 | |||

| 承暦4年(1080) | 最古の摺経の遺品 | |||

| 「古版經斷簡八種」 | WA3-32 | |||

| 寛治2年(1088) 春日版の先駆 (~江戸時代) |

南都・高野山・比叡山等で仏書出版 | |||

| 応保2年(1162)頃 |

「毘沙門天王画像」 |

WA4-2 | ||

| 文治5年(1189) | 現存最古の版木 興福寺蔵 | |||

|

建久3年 〔鎌倉〕 |

||||

| 承元4年(1210)以前 |

「往生要集」 |

|||

| 貞応3年(1224) |

「佛母大孔雀明王經」 |

WA3-12 | ||

| 宝治2年(1248) |

「往生拾因」 |

WA6-73 | ||

| 建長3年(1251) | 高野版開版の記録あり | |||

| 建長5年(1253) 現存最古の高野版 (~江戸時代) |

||||

| 建治3年(1277) |

「新請来経等目録」 |

WA6-74 | ||

|

建治3年~弘安2年 |

「大毘盧遮那成佛經疏」 |

WA3-6 | ||

| 13世紀後半 五山版の刊行始まる (~室町末期) |

||||

| 正和2年(1313) |

「虚堂和尚語録」 |

WA6-26 | ||

| 元亨元年(1321) |

「黒谷上人語燈録」 |

|||

|

「妙法蓮華經」 |

WA3-18 |

|||

| 鎌倉末期から室町末期にかけて各地で地方版がおこなわれる | ||||

| [鎌倉時代] |

「成唯識論述記」 |

WA3-10 | ||

|

建武3年 〔南北朝〕 |

僧、武家による開版 | |||

| 暦応2年 延元4年 (1339) |

「首楞嚴義疏注經」 |

WA3-7 | ||

| 康永元年 興国3年 (1342) |

「夢中問荅集」 |

WA6-9 |

||

| 文和元年 正平7年 (1352) |

「梵字悉曇字母并釋義」 |

WA6-91 | ||

| 延文4年 正平14年 (1359) |

「蒲室集疏」 |

WA6-15 | ||

| 貞治3年 正平19年 (1364) |

「論語」 |

|||

| 応安元年 正平23年 (1368) |

「了菴和尚語録」 |

WA6-8 | ||

| 応安5年・文中元年(1372) 中国より渡来の刻工兪良甫による開版 |

||||

| 応安7年 文中3年 (1374) |

「重新點校附音増註蒙求」 |

WA6-63 | ||

| 永徳3年 弘和元年 (1383) |

「大報父母恩重經」 |

WA3-23 | ||

| 嘉慶元年 元中4年 (1387) |

「新刊五百家註音辯唐柳先生文集」 |

WA6-14 | ||

| [鎌倉~南北朝時代] | 「菩薩戒本宗要輔行文集」 (西大寺版) |

WA3-35 | ||

| [鎌倉時代末期~南北朝時代」 |

「成唯識論」 |

WA3-11 | ||

| [南北朝時代] |

「聚分韻略」 |

WA6-50 | ||

| [南北朝時代] | 「列子鬳斎口義」 | WA6-65 | ||

|

明徳3年 〔室町〕 |

||||

| 応永17年(1410) |

「藏乘法數」 |

WA6-7 | ||

| 応永23~24年(1416~1417) | 「大毘廬遮那成佛神變加持經」 (根来版) |

WA3-16 | ||

| 文明13年(1481) |

「聚分韻略」 |

WA6-51 | ||

| 大永8年(1528) |

「新編名方類證醫書大全」 |

WA6-22 | 医家による開版 | |

| 天文2年(1533) |

「論語」 |

WA6-90 | ||

| 天文5年(1536) |

「新刊勿聽子俗解八十一難經」 |

WA6-23 | ||

| [室町時代] |

「五味禪」 |

WA6-35 | ||

| [室町時代] |

「夢中問荅集」 |

WA6-87 | ||

| [室町時代] |

「中州集」 |

WA6-27 | ||

| [室町時代] |

「佛果圜悟禪師碧巖録」 |

WA6-59 | ||

| [室町時代末期] |

「節用集」 |

WA6-71 | ||

| (安土桃山) | ||||

| キリシタン版刊行(~慶長年間) | 宣教師による開版 | |||

| 天正19年 (1591) |

サントスの御作業のうち抜書 (現存最古のキリシタン版) |

|||

| 古活字版刊行 (~17世紀半ば) | 勅版 | |||

| 文禄2年 (1593) |

「古文孝経」 (古活字版:文禄勅版:現存不明) |

|||

| 文禄4年 (1595) |

「天台四教儀集解」 (刊記のある現存最古の古活字版) |

WA7-18 | ||

| 慶長元年 (1596) |

||||

| 慶長2年 (1597) |

節用集(易林本) | |||

| <原刻本> | WA7-40 <原刻本> |

|||

| <平井版> | WA7-21 <平井版> |

|||

| 慶長4年 (1599) |

「標題句解孔子家語」 (古活字版:伏見版) |

WA7-186 | ||

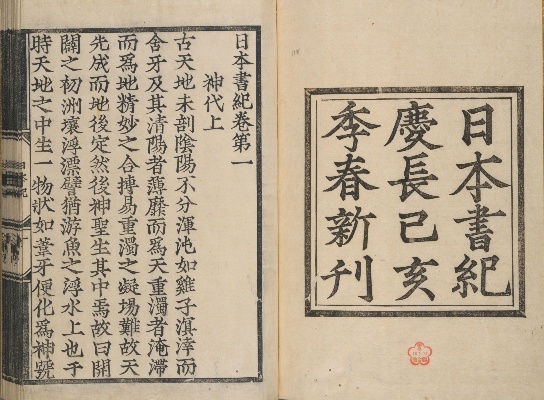

| 慶長4年 (1599) |

「日本書紀神代巻」 (古活字版:慶長勅版) |

WA7-251 | ||

| 慶長5年 (1600) |

「法華經傳記」 (古活字版:要法寺版) |

WA7-23 | ||

| [慶長前期] | [源氏物語] (古活字版:最初期の平仮名活字) |

WA7-263 | ||

| 慶長10年 (1605) |

「サクラメンタ提要」 (キリシタン版 : 二色刷) |

|||

| [慶長11年(1606)以前] | 「史記」 (古活字版:伝嵯峨本) |

WA7-259 | ||

| 慶長11年 (1606) |

「帝鑑圖説」 (古活字版 : 秀頼版) |

WA7-9 | ||

| 慶長12年 (1607) |

「太平記」 (古活字版 : 片仮名交じり) |

WA7-24 | ||

| 慶長12年 (1607) |

「文選」 (古活字版 : 直江版) |

WA7-17 | ||

| 慶長13年 (1608) |

「伊勢物語」 (古活字版 : 嵯峨本) |

WA7-238 | ||

| 慶長13年 (1608) |

「黄帝内經素問註證發微」 (古活字版 : 医書 : 梅寿刊) |

WA7-190 <初版> |

||

| 「黄帝内經素問註證發微」 | WA7-25 <再版> |

|||

| 慶長14年 (1609) |

「魁本大字諸儒箋解古文眞寶後集」 (古活字版 : 本屋新七版) |

WA7-99 <刊記欠> |

慶長14年(1609) 刊記の書店名の初出 | |

| [慶長年間] | [謠抄] (古活字版中稀な片仮名、平仮名併用印本) |

WA7-208 | ||

| [慶長年間] | [謡本] (古活字版 : 嵯峨本) |

WA7-256 | ||

| [慶長年間] | 「平家物語」 (古活字版 : 下村時房刊) |

WA7-255 | ||

| [慶長年間] | 「拾芥抄」 (年代のたどれる最古の古版地図をおさめる : 古活字版) |

WA7-46 | ||

| [慶長年間] | 「論語[集解]」 (要法寺版 : 乱れ版と整版の2種あり) |

WA7-220 <整版> |

||

| 元和元年 (1615) |

元和元年 (1615) |

「大坂物語」 (大坂冬の陣、夏の陣終了後、直ちに刊行された古活字版) |

WA7-38 | この頃、瓦版が出版される(「大坂卯年図」「大坂安部之合戦之図」など) |

| 元和2年 (1616) |

「羣書治要」 (駿河版 : 銅活字) |

WA7-16 | ||

| 元和3年 (1617) |

「下学集」 | せ-24 | ||

| 元和3年 (1617) |

「顕戒論」 (古活字版 : 宗存版) |

WA7-223 | ||

| 元和4年 (1618) |

「授決集」 (古活字版 : 叡山版) |

WA7-121 | ||

| 元和6年 (1620) |

「止観義例」 (古活字版 : 刊記に「江戸」と記された最初) |

WA7-228 | ||

| 元和7年 (1621) |

「新雕皇朝類苑」 (古活字版 : 元和勅版) |

WA7-15 | ||

| [元和9年頃] (1623) |

[謡本] (通称「元和卯月本」) |

WA8-17 | ||

| [慶長~元和年間] | 「職原抄」 (慶長勅版を覆刻した整版 : 伏見宮家版) |

WA7-20 | ||

| [慶長~元和年間] | [徒然草] (古活字版 : 嵯峨本) |

WA7-219 <素紙刷> |

||

| [慶長~元和年間] | 「万葉集」 (古活字版 : 付訓本) |

WA7-109 | ||

| 寛永元年 (1624) |

||||

| [寛永4年] (1627) |

「御上洛行列之図」 (通称「寛永行幸記」 : 絵活字 : 絵巻) |

WA7-154 | ||

| 寛永4年 (1627) |

「帝鑑図説」 (明版・秀頼版を和訳した、平仮名交じり古活字版) |

WA7-237 | ||

| この頃、貸本屋を兼ねた行商本屋が現れる | ||||

| 寛永8年 (1631) |

「塵劫記」 (色摺) |

|||

| 寛永9年 (1632) |

「武州豊嶋郡江戸[庄]図」 (現存する江戸図の最古版とされる) |

貴9-23 | ||

| 寛永10年 (1633) |

「犬子集」 (近世俳書出版の嚆矢) |

849-26 <「犬子集」のうち「上古俳諧」> |

||

| 寛永14年 (1637) |

天海版「一切経」刊行始まる | |||

| 寛永15年 (1638) |

「諸經要集」 (天海版一切経のうち) |

WA7-83 | ||

| 寛永20年 (1643) |

「待賢門平氏合戦」 (古浄瑠璃 : 丹緑本) |

京-328 | ||

| 寛永21年 (1644) |

宣明暦 (色摺) |

WB1-19 | ||

| [元和~寛永頃] | 「義経記」 (古活字版 : 丹緑本) |

WA7-266 | ||

| [寛永年間] | 「魚の歌合・けだ物の歌合」 (仮名草子 : 古活字版) |

WA7-175 | ||

| [寛永年間] | 「強盗鬼神」 (仮名草子 : 丹緑本) |

寄別6-3-1-12 | ||

| [寛永年間] | 「御馬印」 (色摺) |

WA8-7 | ||

| [寛永年間] | 「日本書紀抄」 (古活字版 : 本能寺前町版) |

WA7-273 | ||

| [寛永年間] | 「源平盛衰記」 巻13-48 |

WA7-272 | ||

| 「源平盛衰記」 巻9,10,13,14,23-28,31-48 |

WA7-274 | |||

| (古活字版と整版の乱れ版) | ||||

| 正保元年 (1644) |

||||

| 慶安元年 (1648) |

||||

| 慶安3年 (1650) |

「太平記」 (古活字版) |

WA8-6 | ||

| 慶安5年 (1652) |

「四分律刪補隨機羯磨疏濟縁記」 (刊記のある古活字版としては最終のもの) |

WA8-13 | ||

| 明暦元年 (1655) |

||||

| 明暦2年 (1656) |

「いなご」 (絵俳書の最初) |

|||

| 明暦3年(1657) 江戸の商人・職人による価格つり上げ、独占を禁止 | ||||

| 明暦4年 (1658) |

「うぢの姫切」 (金平浄瑠璃) |

京-352 | ||

| 明暦4年 (1658) |

「京童」 (名所記の最初) |

京-13 | ||

| 万治元年 (1658) |

||||

| 万治2年 (1659) |

「伊曽保物語」 (仮名草子) |

WA8-3 | ||

| 京都における出版盛ん。 出雲寺和泉掾等「十哲」と言われる十軒の有力書肆あり |

||||

| 万治3年 (1660) |

「源氏物語」 (京都 出雲寺和泉掾刊) |

856-10 | ||

| 万治4年 (1661) |

「むさしあぶみ」 (仮名草子 : 明暦の大火を描く) |

841-35 | ||

| 寛文元年 (1661) |

||||

| 寛文7年 (1667) |

「新撰御ひいなかた」 (各葉ごとに、 墨、 淡墨、 藍、草色、紅等で一色刷り) |

寄別5-5-2-10 | ||

| 寛文10年 (1670) |

「書籍目録作者付大意」 (書林による最初期の出版目録) |

本別14-23 | ||

| 寛文11年 (1671) |

「萬國総圖」 | WA46-2 | ||

| 寛文10~13年 (1670~1673) |

「新板江戸外絵図」 | 貴9-27 | ||

| 「新板江戸大絵図 麹町,日本橋,京橋,内桜田,芝筋迄」 | 貴9-27(1) | |||

| 「新板江戸外絵図 深川,本庄,浅草」 | 貴9-27(2) | |||

| 「新板江戸外絵図 浅草,下谷,上野,谷中,湯島,本郷,小石川,駒込,染井迄」 | 貴9-27(3) | |||

| 「新板江戸外絵図 小日向,牛込,一谷,四谷,高田,大久保,内藤新宿迄」 | 貴9-27(4) | |||

| 「新板江戸外絵図 赤坂,麻布,芝筋,渋谷,青山,三田」 | 貴9-27(5) | |||

| (寛文五枚図 : 実測をもとにして作成・刊行された「分間図」として後続の江戸図の典拠となる) | ||||

| 寛文・延宝の頃、赤本出現し、享保年間に盛行す | ||||

| 延宝元年 (1673) |

||||

| 延宝2年 (1674) |

[御所雛形] | WB1-7 | ||

| 延宝5年 (1677) |

「江戸雀」 (江戸の版元による最初の江戸地誌) |

京-22 | ||

| 延宝6年 (1678) |

「奈良名所八重桜」 (江戸版 : 奈良の地誌) |

WB1-15 | ||

| 延宝7年 (1679) |

「西鶴五百韻」 (俳書 : 大坂 深江屋太郎兵衛刊) |

京乙-284 | ||

| 延宝7年 (1679) |

「難波雀」 (大坂の地誌) |

本別13-27 | ||

| 延宝8年 (1680) |

「餘景作り庭の図」 (菱川[師宣]画) |

WA32-16 | ||

| 天和元年 (1681) |

天和元年 (1681) |

「新増書籍目録」 (値段の記載あり) |

198-318 | |

| 天和2年 (1682) |

「好色一代男」 (浮世草子のはじめ : 初版は大坂荒砥屋刊) |

WA9-3 <大坂 秋田屋市兵衛 後印> |

||

| 宝暦・明和頃まで浮世草子通行す | ||||

| 貞享元年 (1684) |

貞享元年 (1684) |

「好色一代男」 (菱川師宣画 : 江戸 川崎七郎兵衛刊) |

WA9-10 | 江戸、大坂における出版活発 |

| 貞享2年 (1685) |

「山三情乃通路」 (絵本 : 菱川師宣画 : 江戸 鱗形屋刊) |

WA32-3 | ||

| 貞享4年 (1687) |

「本朝図鑑綱目」 (石川流宣画) |

YR2-N1 | ||

| 元禄元年 (1688) |

||||

| 元禄3年 (1690) |

「人倫訓蒙図彙」 (図解百科事典) |

寄別13-58 | ||

| 元禄3年 (1690) |

「東海道分間絵図」 (遠近道印著 : 菱川師宣画) |

寄別5-4-3-6イ | ||

| 元禄4年 (1691) |

「画菊」 (わが国最初の菊の図譜) |

WB1-16 | ||

| 元禄5年 (1692) |

「女重宝記」 | 京-247 | ||

| [元禄5年] (1692) |

「万買物調方記」 (三都の案内記) |

本別13-19 | ||

| 元禄8年 (1695) |

「太平武鑑」 (須原屋刊) |

157-51 | ||

| この頃より、有力書肆須原屋は武鑑と地図の刊行によって栄えた | ||||

| 元禄10年 (1697) |

「百合若大臣」 (絵入り狂言本) |

WA9-1 | ||

| 元禄14年 (1701) |

「けいせい色三味線」 (八文字屋本のはじめ) |

京-306 | ||

| 京都で八文字屋全盛 | ||||

| 宝永元年 (1704) |

||||

| 宝永5年 (1708) |

「傾城反魂香」 (浄瑠璃:宝永5年初演) |

238-161 | ||

| 宝永6年 (1709) |

「大和本草」 (貝原益軒著:日本人による最初の本格的本草書) |

特1-2292 | ||

| 正徳元年 (1711) |

||||

| 正徳6年(1716) 京都で本屋仲間公認 | ||||

| 享保元年 (1716) |

享保元年(1716) 暦の版行・発売を版木屋11人に限定 | |||

|

享保年間に漆絵、紅絵はじまる |

||||

|

享保年間に赤本盛行す |

||||

| 享保2年 (1717) |

「分間江戸大絵図」 (須原屋刊) |

る二-67(1)~(8) <享保2~15年> |

||

| る二-67(1) | ||||

| 「分間江戸[大]絵図」<享保3年> | る二-67(2) | |||

| 「分間江戸大絵図」<享保6年> | る二-67(3) | |||

| 「分間江戸大絵図」<享保7年> | る二-67(4) | |||

| 「分間江戸大絵図」<享保9年> | る二-67(5) | |||

| 「分間江戸大絵図」<享保10年> | る二-67(6) | |||

| 「分間江戸大絵図」<享保14年> | る二-67(7) | |||

| 「分間江戸大絵図」<享保15年> | る二-67(8) | |||

| 享保6年(1721) 江戸で本屋仲間公認 | ||||

| 享保8年 (1723) |

「百人女郎品定」 (風俗絵本:西川祐信画) |

寄別5-6-4-1 | 享保8年(1723) 大阪で本屋仲間公認 | |

| 享保13年 (1728) |

「金之褌」 (歌舞伎年代記) |

は-72 | ||

| 享保15年 (1730) |

「父の恩」 (一部に彩色摺あり) |

WA9-8 | ||

| 享保17年 (1732) |

「増廣太平惠民和劑局方」 (吉宗の命による出版) |

W731-28 | ||

| [享保頃] | 「ぶんぶく茶釜」 (赤本) |

寄別5-3-2-12 |

享保年間、京都で小川多左衛門、貝原益軒の著作多数刊行 |

|

| [享保頃] | 「浮世畫帖」 (墨摺絵:奥村政信画) |

WA31-11 | ||

| [享保頃] | 「御伽草子」 (「一寸法師」等23編を収める版本) |

196-23 | ||

| 元文元年 (1736) |

||||

| 元文5年 (1740) |

「元文五年吉原細見」 (鱗形屋刊) |

寄別5-5-3-1 | ||

| 延享元年 (1744) |

延享元年 (1744) |

見当をつけて摺る方法を発明 | ||

|

この頃の黒本・青本現存す |

||||

|

この頃、紅擦絵行われる |

||||

| [延享2年] (1745) |

「渡辺綱物語」 (黒本) |

207-1724 | ||

| 延享3年 (1746) |

「明朝紫硯」 (合羽摺:わが国最初の彩色画譜) |

WB1-18 | ||

| [延享4年] (1747) |

「盛景両面鏡」 (青本) |

207-1736 | ||

| 寛延元年 (1748) |

||||

| 寛延2年 (1749) |

「英草紙」 (読本のはじめ) |

211-603 | ||

| 寛延3年 (1750) |

「駿台雑話」 (室鳩巣) |

142-54 | ||

| 宝暦元年 (1751) |

宝暦期に江戸の出版、上方出版の勢力圏から離れ独自の道を歩み始める |

|||

| 宝暦7年 (1757) |

「早引節用集」 | 813-Se216-1757 | ||

| 宝暦8年 (1758) |

「南郭先生文集」四編 (漢詩文:須原屋新兵衛刊) |

145-85 | ||

| 宝暦12年 (1762) |

「海の幸」 (彩色摺絵本) |

197-121 | ||

| 宝暦13年 (1763) |

「物類品隲」 (平賀源内:須原屋市兵衛刊) |

特1-4 | ||

| 明和元年 (1764) |

||||

| 鈴木春信中心に錦絵出る | ||||

| 明和2年 (1765) |

[見立佐野の渡り] (絵暦:鈴木春信画) |

WA33-10 | ||

| [明和2年] (1765) |

「万民大福帳」 (青本) |

W114-19 | ||

| 明和2年 (1765) |

「宋紫石画譜」 (合羽摺:宋紫石画) |

り‐4 | ||

| 明和2年 (1765) |

「火浣布略説」 (平賀源内:須原屋市兵衛刊) |

特1-3434 | ||

|

絵暦流行 |

||||

| 明和4年(1767) 名古屋の貸本屋大野屋惣八創業 | ||||

|

洒落本この頃より流行す |

||||

| 明和7年 (1770) |

「遊子方言」 (洒落本) |

京乙‐116 | ||

| 明和7年 (1770) |

「絵本舞台扇」 (彩色刷役者絵本) |

寄別5-6-4-9 | ||

| 明和7年 (1770) |

「青樓美人合」 (彩色刷絵本:鈴木春信画) |

WA32-5 | ||

| 安永元年 (1772) |

||||

| 安永2年 (1773) |

「当世風俗通」 (洒落本) |

京乙‐193 | ||

| 安永3年 (1774) |

「解体新書」 (最初の西洋解剖書:須原屋市兵衛刊) |

わ490.9‐15 |

安永3年(1774) 蔦屋重三郎、版元として初めて吉原細見「一目千本花すまひ」刊行。 |

|

| 安永4年 (1775) |

「金々先生栄花夢」 (恋川春町画作:鱗形屋孫兵衛刊:黄表紙のはじめ) |

207‐2 |

この頃須原屋一統著しく発展 |

|

| 安永5年 (1776) |

「青樓美人合姿鏡」 (吉原風俗絵本) |

WA32-4 | ||

| 安永5年 (1776) |

「雨月物語」 (大坂 野村長兵衛等刊) |

201-92 | ||

| 安永6年 (1777) |

「賞春芳」 (拓版画) |

WB1-17 | ||

| 安永9年 (1780) |

「絵本水や空」 (耳鳥斎画) |

190-291 | ||

| 天明元年 (1781) |

明和~天明にかけて、江戸における上方の出店閉じること多し |

|||

| 天明3年 (1783) |

「三圍景」 (司馬江漢画:日本で最初のエッチング) |

WA33-9 | ||

| 天明3年 (1783) |

「五葉の松」 (吉原細見:蔦屋重三郎刊) |

851-110 | ||

| 天明4年 (1784) |

「手拭合」 (山東京伝画) |

199-211 | ||

| 天明5年 (1785) |

「絵本物見岡」 (墨摺絵:鳥居清長画) |

京乙-255 |

天明寛政期に江戸の出版画期的発展をとげ、上方を上回る |

|

| 天明6年 (1786) |

「三國通覽圖説」 (林子平:須原屋市兵衛刊) |

本別4-30 | ||

| 天明6年~文政2年 (1786~1819) |

「群書類従」刊行開始 | 127-1 | ||

| 第51-77冊,第78-107冊 | 3,4 | |||

| 第108-147冊,第148-190冊 | ||||

| 第191-238冊,第239-264冊 | 7,8 | |||

| 第265-288冊,第289-320冊 | 9,10 | |||

| 第321-354冊,第355-384冊 | 11,12 | |||

| 第385-423冊,第424-452冊 | 13,14 | |||

| 第453-498冊,第499-528冊 | 15,16 | |||

| 第529-551冊,第552-593冊 | 17,18 | |||

| 第594-637冊,第638-665冊 | 19,20 | |||

| 天明7年 (1787) |

「紅毛雑話」 (森島中良) |

VF7-N223 | ||

| 天明7年 (1787) |

「彩色美津朝」 (鳥居清長画) |

WA32-13 | ||

| 天明8年 (1788) |

「画本虫えらみ」 (狂歌絵本:喜多川歌麿画:蔦屋重三郎刊) |

WA32-8 | 天明8年(1788) 京都諸仲間廃止 | |

| 天明8年 (1788) |

「蘭学階梯」 (大槻玄沢) |

108-70 | ||

| 寛政元年 (1789) |

寛政元年 (1789) |

「狂月坊」 (狂歌絵本:喜多川歌麿画:蔦屋重三郎刊) |

WA32-17 | |

| [寛政初年の頃] | 「潮干のつと」 (狂歌絵本:喜多川歌麿画:蔦屋重三郎刊) |

WA32-7 | ||

| 寛政2年~文政5年 (1790~1822) |

「古事記伝」 (本居宣長:鈴乃屋蔵板:版元 名古屋 永楽屋東四郎) |

特1-893 | ||

| 寛政3年 (1791) |

「海国兵談」(1791)(林子平) | 寄別13-50 | 寛政3年(1791) 板木屋仲間再結成 | |

| 寛政4年 (1792) |

「輿地全圖」 (司馬江漢画:最初の銅版世界図) |

亥二-53 | ||

| 「地球全圖」 | 寄別9-3-1-3 <「地球全圖」寛政6年頃(1794)補刻> |

|||

| 寛政6年(1794) 名古屋で書林仲間できる | ||||

| 寛政6年~7年(1794~1795) 蔦屋、写楽版画140数点出版す | ||||

| 寛政8年~文化9年 (1796~1812) |

「万葉集略解」 (名古屋 永楽屋東四郎等刊) |

837-3 | ||

| 寛政9年 (1797) |

「東海道名所圖會」 (地誌) |

140-71 | 寛政9年(1797) 蔦屋重三郎没 | |

| 寛政9年(1797) 昌平坂学問所、幕府直轄となる | ||||

| 寛政10年 (1798) |

「辰巳婦言」 (洒落本:式亭三馬) |

京乙-141 | ||

| 寛政11年 (1799) |

「狂歌東遊」 (絵入狂歌本:葛飾北斎画:蔦屋店頭の挿絵あり) |

か-19 | 寛政11年(1799) 官版(幕府出版物)の出版始まる : 幕末まで二百数十種に及ぶ | |

| 寛政11年 (1799) |

「儀禮圖」 (官版) |

848-164 | ||

| 寛政12年~ (1800) |

「集古十種」 (藩版:松平定信編) |

234-3 | 寛政12年(1800) 京都諸仲間再興 | |

|

各藩に藩版奨励 |

||||

| 享和元年 (1801) |

享和元年 (1801) |

「孝義録」 (官版) |

136-197 | |

| 享和2年 (1802) |

「道中膝栗毛」初編刊 (滑稽本:十返舎一九) |

120-53 | ||

| 享和2年 (1802) |

「的中地本問屋」 (十返舎一九:草双紙出版の過程を描く) |

207-541 | ||

| 享和3年~文化2年 (1803~1805) |

「本草綱目啓蒙」 (小野蘭山述:本草学の集大成) |

特1-109 | ||

| 享和3年 (1803) |

「軽口噺」 (咄本:紅摺:まじない本) |

244-373 | ||

| 享和4年 (1804) |

「俳優相貌鏡」 (役者絵本:歌川豊国画) |

ろ-62 | ||

| 享和4年 (1804) |

「作者胎内十月図」 (山東京伝:草双紙の発想から出版までの過程を描く) |

207-589 | ||

| 文化元年 (1804) |

文化年間に角丸屋甚助、万笈堂英平吉、活躍 |

|||

| 文化3年 (1806) |

「雷太郎強悪物語」 (式亭三馬作 歌川豊国画:合巻、流行のはじめ) |

208-258 | ||

| 文化4年 (1807) |

「椿説弓張月」前編刊 (読本) |

特1-1947 | 文化4年(1807) 版元村田屋次郎兵衛、「膝栗毛」初~6編の上方での販売申請をする。江戸地本が上方売弘めの正式ルートにのった最初 | |

| 文化5年 (1808) |

「醫範提綱圖」 (日本最初の銅版解剖図) |

WB38-6 |

この頃 貸本屋 |

|

| 文化5年 (1808) |

「韓非子翼毳」 (木活字本) |

本別5-4 | ||

| 文化6年 (1809) |

「狂歌百人一首」 (角丸屋甚助刊) |

181-195 | ||

| 文化7年 (1810) |

「訳鍵」 (蘭和辞書) |

216-131 | ||

| 文化8年(1811) 須原屋市兵衛没 | ||||

| 文化8年(1811) 天文方に蛮書和解御用掛を設け、馬場貞由、大槻玄沢ら「厚生新編」の翻訳編集開始。幕府の洋書翻訳のはじめ | ||||

| [文化9年] (1811) |

「近代著述目録」 (英平吉刊:江戸期に刊行された最初の著者目録) |

027.3-Tu832k-n | ||

| 文化10年 (1813) |

「双蝶記」 (読本:序文に貸本屋の役割を示す記述あり) |

辰-53 | ||

| 文化11年~天保13年 (1814~1842) |

「南総里見八犬伝」 (読本:版元山崎平八は貸本屋でもある) |

本別3-2 | ||

| [文化13年頃] (1816) |

「新訂萬國全圖」 (高橋景保:銅版画) |

寄別5-8-1-8 | ||

| 文化13年 (1816) |

「淇園文集」 (木活字本:伏見版の活字を使用) |

145-100 | ||

| 文化13年 (1816) |

「大徳重校聖濟總録」 (木活字本:幕府医学館の刊行物) |

W991-236 | ||

| 文政元年 (1818) |

||||

| 文政4年 (1821) |

「浮世形六枚屏風」 (合巻:柳亭種彦) |

208-67 | ||

| 文政9年 (1826) |

「重訂解体新書銅版全図」 (中伊三郎刻) |

寄別6-6-2-3 | ||

| 文政12年 (1829) |

「泰西本草名疏」 (伊藤圭介:近代植物学のさきがけ) |

特7-410 | ||

| 文政12年~天保13年 (1829~1842) |

「偐紫田舎源氏」 (合巻:柳亭種彦) |

839-105 | ||

| 天保元年 (1830) |

||||

| 天保3年 (1832) |

「春色梅暦」刊行開始 (人情本:為永春水) |

207-2829 | ||

| 天保4年 (1833) |

「植学啓原」 (わが国最初の体系的な西洋植物学書) |

特1-408 | ||

| 天保4年 (1833) |

「備荒草木図」 (救荒書) |

特1-81 | ||

| 天保5年 (1834) |

「江戸名所図会」刊行開始 (地誌) |

124-114 | ||

| 天保8年 (1837) |

「舎密開宗」刊行開始 (宇田川榕庵:化学書翻訳のはじめ) |

特1-855 | ||

| 天保12年(1841) 問屋仲間禁止 | ||||

| 天保13年 (1842) |

「和蘭文典」前編 (箕作阮甫:蘭書の翻刻) |

箕作家文書147 | 天保13年(1842) 大藩に出版勧誘の達 | |

| 天保15年 (1844) |

「隋書」 (高松藩) |

222.047-Z35G | ||

| 弘化元年 (1844) |

||||

| 弘化3年 (1846) |

「羣書治要」 (元和2年(1616)駿河版の銅活字(一部木活字混じる)を用いて再印) |

WB1-14 | ||

| 弘化4年 (1847) |

「丹鶴叢書」刊行開始 (藩版) |

117-2 | ||

| 嘉永元年 (1848) |

||||

| 嘉永3年 (1850) |

オランダ政府、将軍家慶に「スタンホープ型」手引印刷機、欧文活字その他活版印刷に必要な道具一切を贈る | |||

| 嘉永4年 (1851) |

本木昌造、創意により鉛活字を作り「蘭和通弁」を印刷 | 嘉永4年(1851) 問屋仲間再興の布告 | ||

| 安政元年 (1854) |

||||

| 安政2年 (1855) |

「水族写真鯛部」 (木版彩色本) |

特7-151 | ||

| 安政3年 (1856) |

「シンタツキス」 (Syntaxis, of woordvoeging der Nederduitsche taal.) (蘭書翻刻本:長崎奉行所刊:わが国における近代的活版印刷術による最初の出版物) |

蘭-633 | 安政3年(1856) 長崎奉行荒尾石見守、活字板摺立方を設ける | |

| 安政4年 (1857) |

「魯敏遜漂行紀略」 (ロビンソン漂流記) |

199-258 | ||

| 安政4年 (1857) |

「英語箋前編」 (メドハーストの英和辞書の翻刻版) |

W142-55 | ||

| 万延元年 (1860) |

万延元年 (1860) |

大鳥圭介、江戸の縄武館において金属活字を鋳造し自訳「築城典刑」を刊行 | W153-N7 | |

| 万延元年 (1860) |

「Familiar method for those who begin to learn the English language」 (蕃書調所刊:初級英文法書) |

428.24-P634f | ||

| 万延2年 (1861) |

「ろしやのいろは(ルスカヤ・アズブカ)」 (ロシア語教科書) |

本別13-3 | ||

| 文久元年 (1861) |

文久元年 (1861) |

「童絵解万国噺」 (合巻:外国事情の紹介) |

207-1695 | |

| 文久元年 (1861) |

「亜墨利加洲内華盛頓府之景銅板之写生」 (藍摺) |

寄別7-4-2-3 | ||

| 文久2年 (1862) |

「官板バタヒヤ新聞」発刊 (新聞のはじめ) |

WB43-82 | ||

| 文久2年 (1862) |

「仏郎西単語編(Furansu tango hen)」 (洋書調所刊) |

443-Y65h | ||

| 文久2年 (1862) |

「花裘狐草紙」刊行開始 (合巻:仕掛本) |

W114-13 | ||

| 文久2年 (1862) |

「横浜文庫」刊行開始 | 201-54 | ||

| 文久3年 (1863) |

「英語箋後編」 (メドハーストの和英辞書の翻刻版) |

W142-56 | ||

| 元治元年 (1864) |

元治元年 (1864) |

「築城典刑」 (陸軍所刊) |

W442-2 | |

| 慶応元年 (1865) |

||||

| 慶応3年 (1867) |

「西洋雑誌」創刊 (最初期の雑誌) |

WB42-32 | ||

| 慶応3年 (1867) |

「峨羅斯及亜西亜ノ図」 (陸軍所刊) |

202-146 | ||

この年表について

「前版」が出されてから20年近く経過しましたが、その間当館の古典籍資料の収集においては、出版史上貴重な資料を収蔵するなど一定の成果を収めることができました。「増補版」は、こうした資料収集の成果を「前版」に追加することを目的としました。

一方、この20年間に出版史上の新たな発見や研究が少なからず発表されており、気がついた範囲で年表を修正しました。もとより、資料の年代の判断は非常に困難なことであり、力不足のため不備な点も多く、大方の御教示をお願いする次第です。

なお「増補版」は「前版」の作成方針を踏襲しておりますので、参考として「前版」の「はじめに」を下記に再掲いたします。

はじめに

昭和63年11月21日より12月10日にかけて、国立国会図書館は「出版のあゆみ展-百万塔陀羅尼からCD-ROMまでー」を開催した。本年表の作製者たちは、この展示会の準備の過程で、江戸期以前の部分の出陳資料の選定、展示会目録の原稿執筆を担当した。この準備作業の一環として、出品候補資料を刊行年順にならべ、あわせて出版にまつわる若干の歴史的事項を併記したリストが作製された。

われわれはこれが、当館所蔵の日本の古典籍を、具体的なかたちで日本の出版文化史のながれのなかに位置づけるのに一定の役割を果すことができるものであり、延いては日本の出版文化史を簡単に通覧する手助けにもなりうると考えた。

しかし、このリストは、あくまでも展示会出陳資料の選定に資するために作製されたものであって、年表としては必ずしも十分なものではなかった。そこで、このリストに大幅な添削を加えて、本年表を作った。

ここでわれわれは、出版物の資料名をそれぞれの刊行年あるいは刊行年代につなげて列挙し、具体的に出版の流れを通覧することを主眼とした。その際、掲示資料を原則として当館所蔵資料に限った。また、年表に載せる場合、一部の例外をのぞいて極力初版本によることとした。したがって出版文化史上重要ではあるが、当館にこの基準に照らして適当な資料が所蔵されていない場合、あえて収録を見送った場合の少くないこともつけ加えておかなくてはならない。この点を諒とされ、かつ予想される不備についての御教示を賜れば幸である。