国立国会図書館の資料を活用したデジタルコンテンツを提供しています。

電子展示会

電子展示会の一部を、NDLギャラリー上で提供しています。

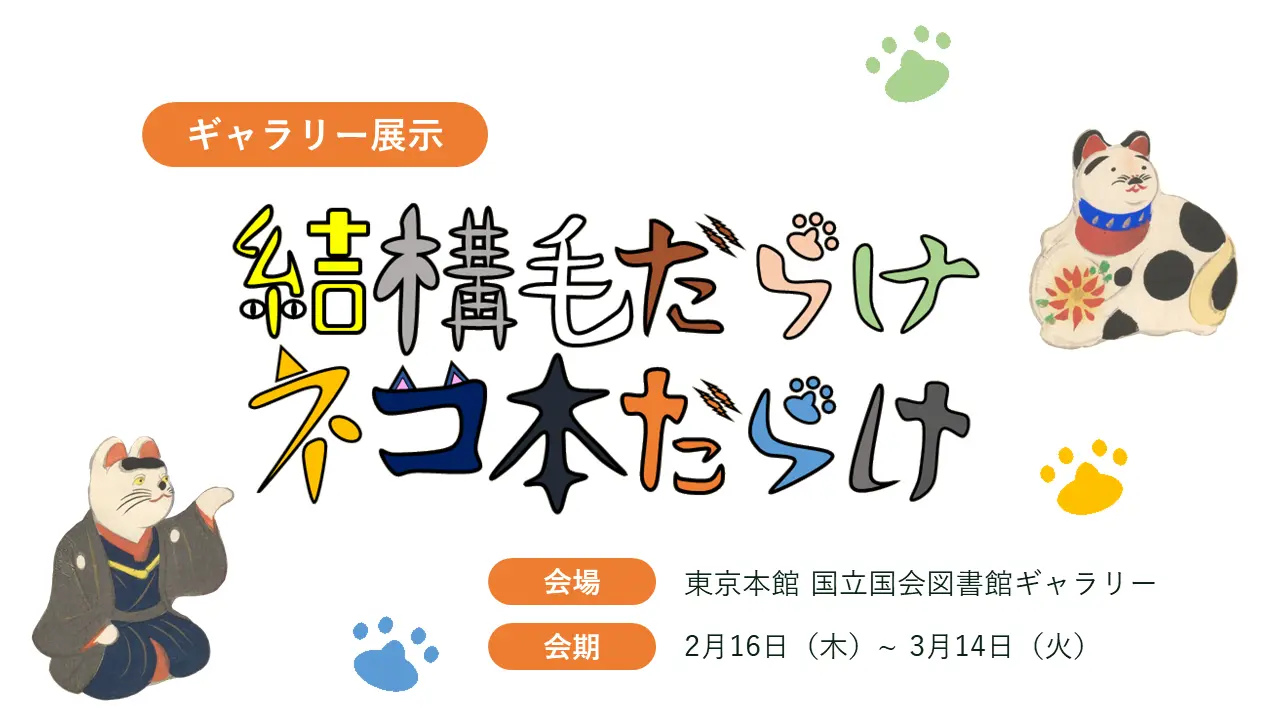

ギャラリー展示

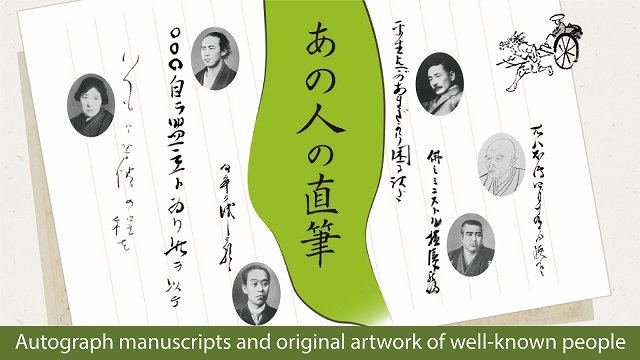

東京本館の国立国会図書館ギャラリーで開催している小さな展示等について、展示会期後もデジタルコンテンツとして発信しています。

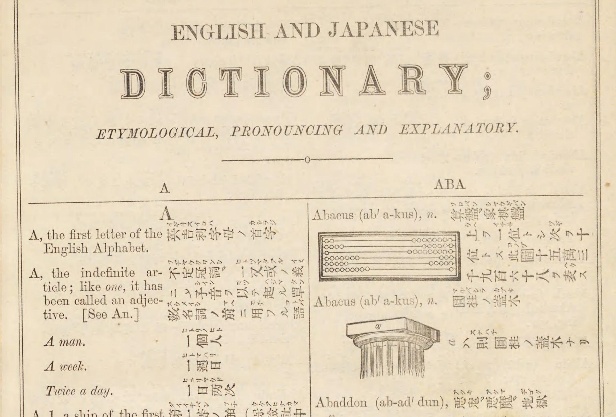

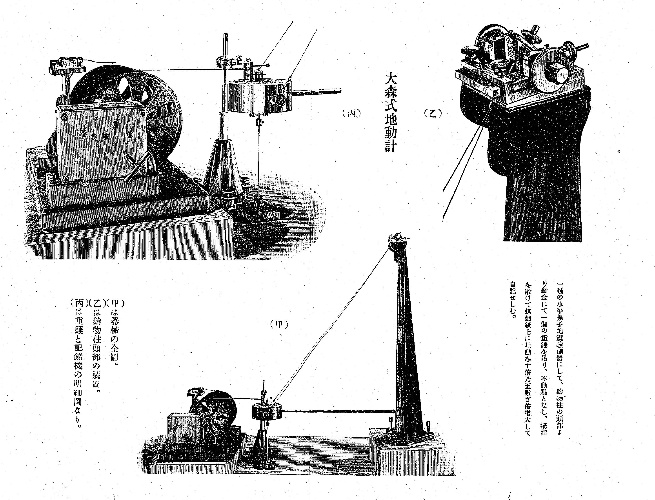

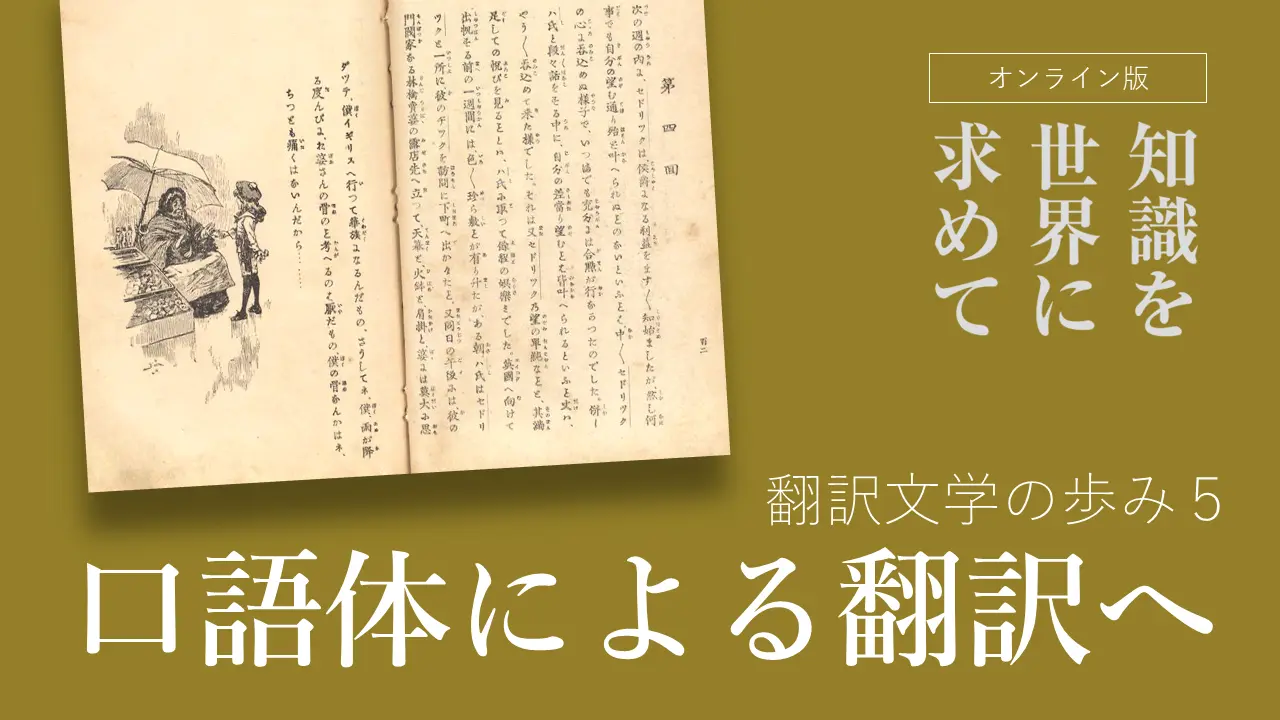

知識を世界に求めて―明治維新前後の翻訳事情―

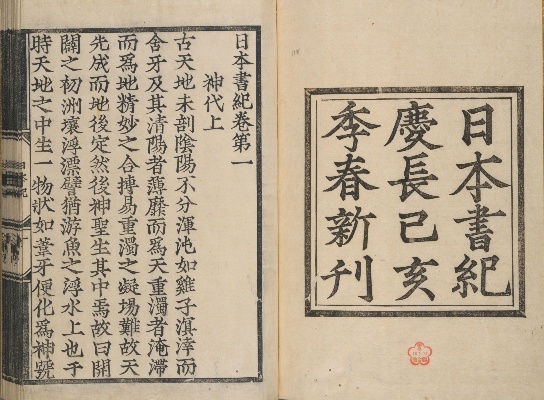

江戸期以前日本出版文化史年表

国立国会図書館の展示会

「NDLギャラリー」では、過去の展示会等を元にしたウェブコンテンツを提供しています。

国立国会図書館で開催する現物の展示会の情報は次の通りです。

電子展示会

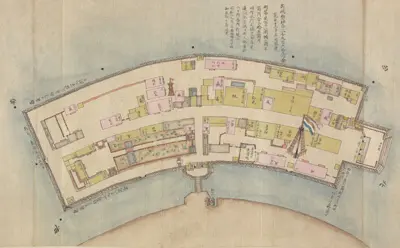

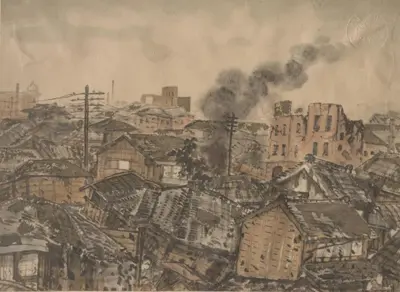

電子展示会は、平成10(1998)年から国立国会図書館ホームページ上で提供しているコンテンツです。各電子展示会では、国立国会図書館所蔵の様々なユニークな資料について、わかりやすい解説を加え紹介しています。

令和6年から一部の電子展示会をNDLギャラリー上で提供しています。

ミニ電子展示「本の万華鏡」

国立国会図書館ホームページで提供しているミニ電子展示「本の万華鏡」の各コンテンツにリンクします。

NDLイメージバンク

電子展示会「NDLイメージバンク」では、国立国会図書館の蔵書から、浮世絵、図書、雑誌などの様々なメディアに掲載された8,500点以上のイメージをご覧になれます。

NDLギャラリー内を検索

更新情報

令和6年

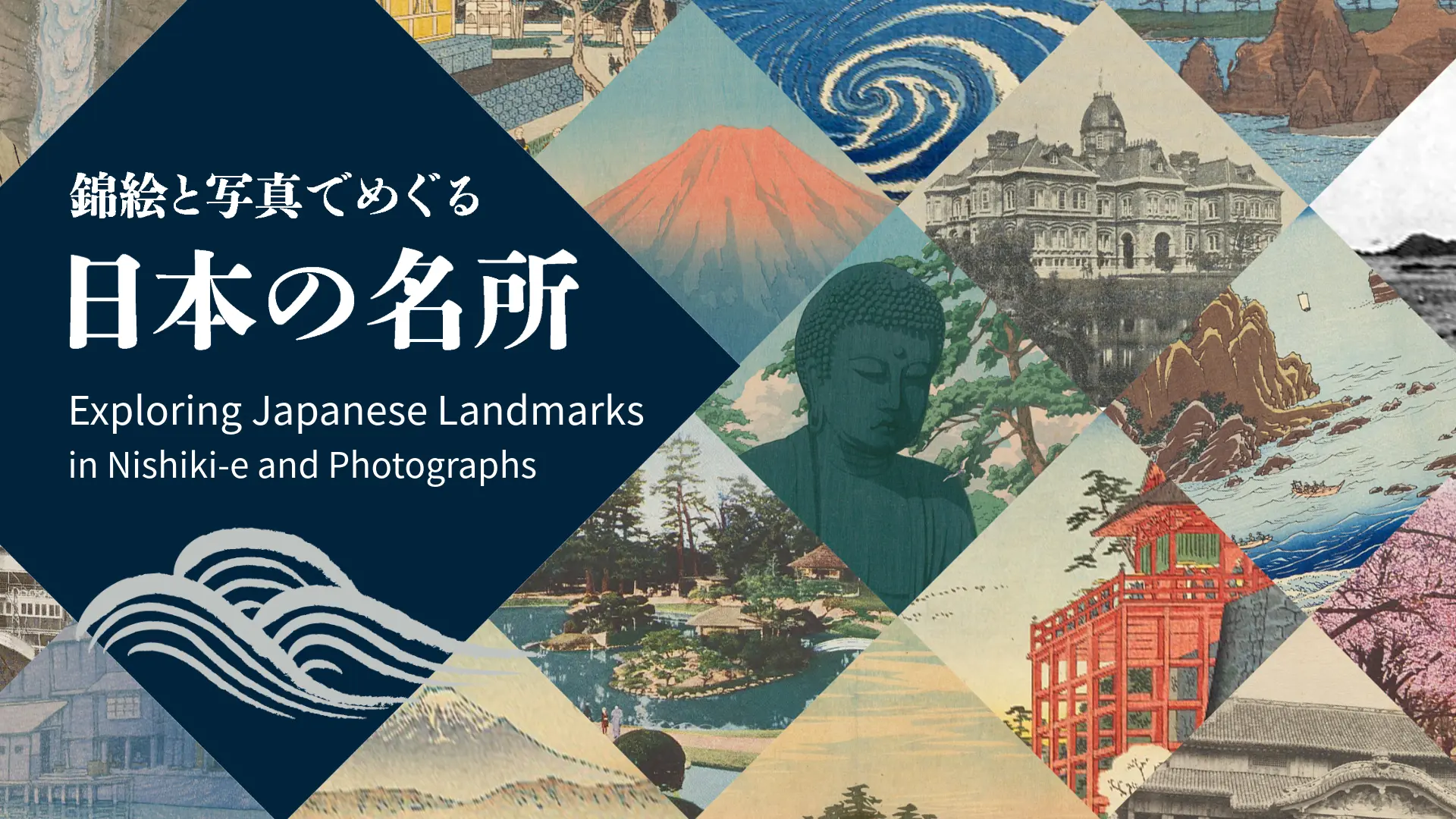

- 3月26日 電子展示会「錦絵と写真でめぐる日本の名所」を公開しました。

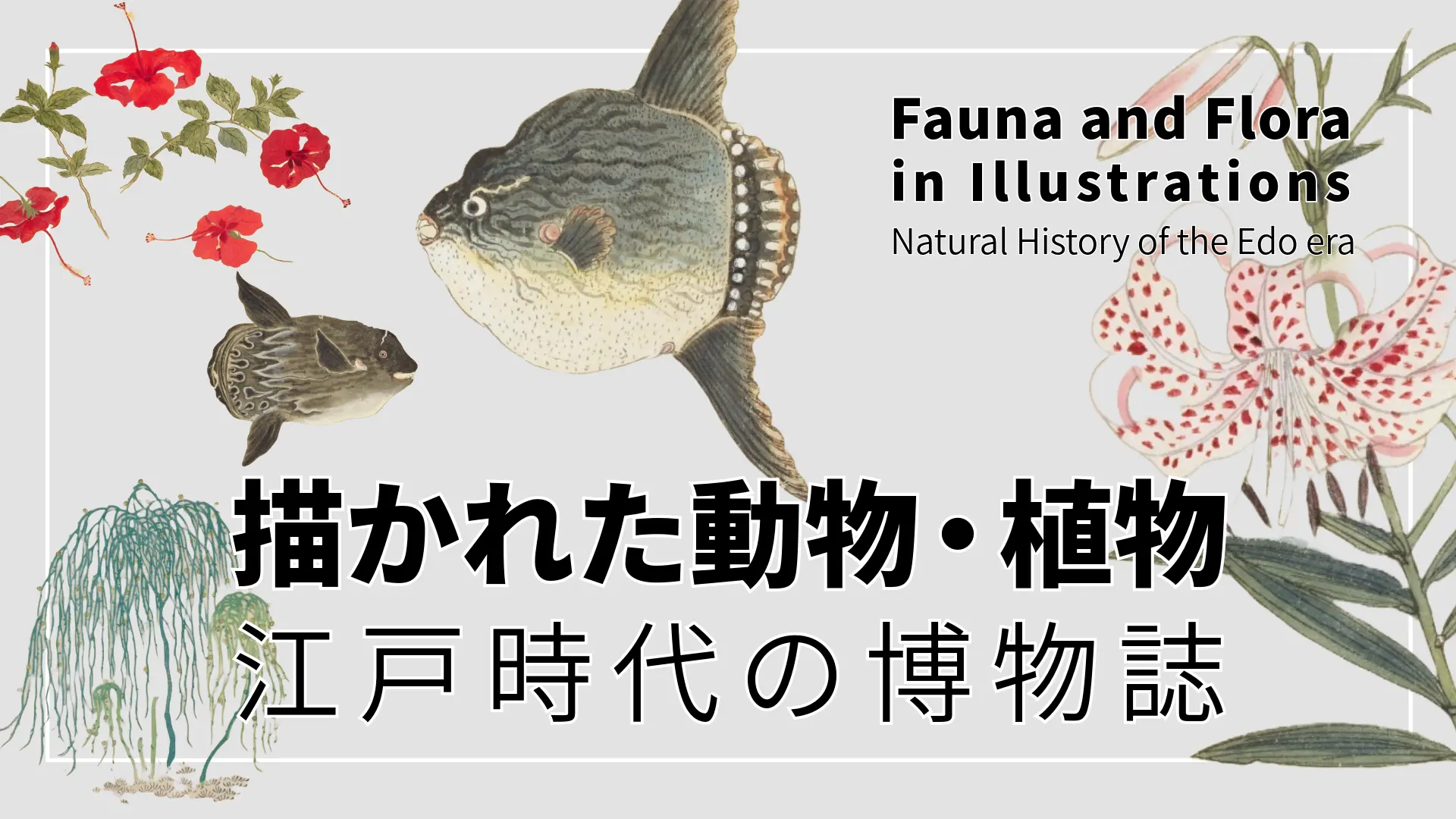

- 2月27日 電子展示会「描かれた動物・植物―江戸時代の博物誌―」を、NDLギャラリー上にリニューアル公開しました。

- 1月5日 源氏物語と源氏絵を公開しました。

- 1月5日 NDLギャラリーを公開しました。

SNS

-

NDLイメージバンク / NDL Image Bank

-

国立国会図書館の展示(東京・関西)

-

国立国会図書館 NDL

-

NationalDietLibrary

各SNSの運用方針については、「国立国会図書館ソーシャルメディア運用方針」をご覧ください。